ひなこ

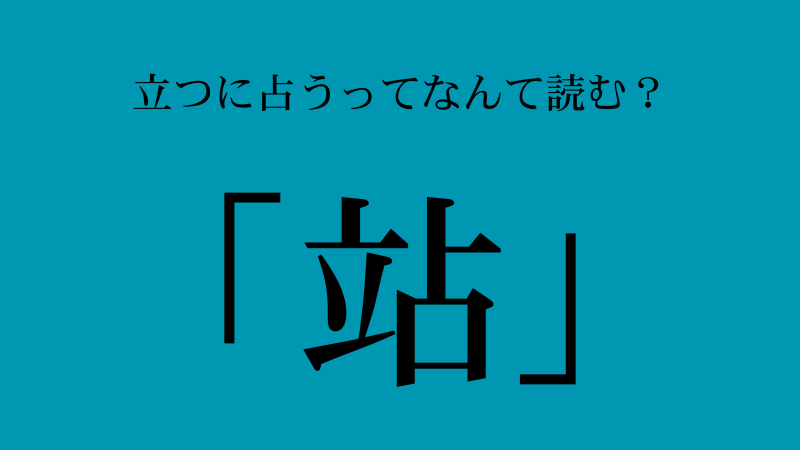

「站(たつ・たん)」という漢字を見かけて、「どう読むの?」「どんな意味?」と疑問に思ったことはありませんか?

普段の日本語ではほとんど使われませんが、中国語では「駅」「立つ」を意味し、歴史や文化の中で大切な役割を担ってきました。

本記事では、「站」の読み方・意味・英訳・成り立ち・例文・歴史・名前や熟語での用例までを徹底解説します。検索ユーザーの「読みたい・知りたい・理解したい」に応える形でまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

「站」の読み方

基本データ表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 漢字 | 站 |

| 部首 | 立(たつ) |

| 音読み | タン |

| 訓読み | た(つ)※まれ |

| 人名読み | たち・たん |

👉 常用漢字外のため、一般的には人名や固有名詞で見られる程度です。

読み間違いに注意

- 「占(せん/うらなう)」と誤読しやすい

- 「湛(たん)」と混同される場合もある

- 中国語学習者は「站=zhàn」であり、「ジャン」ではなく「チャン」に近い発音と理解しましょう

漢字「站」の意味と英訳

意味

- 立つ、立ち止まる

- 駅・停留所(現代中国語での主要な意味)

- 拠点・基点

英訳(English Translation)

- stand

- station

- stop

👉 英語では「stand(立つ)」と「station(駅・拠点)」両方を表せるのがポイントです。

「站」を使った例文集

日常会話での例

- 我在车站等你。

(私は駅であなたを待っています。) - 请站起来。

(立ってください。)

ビジネス・公的文書での例

- 本公司在上海设立了服务站。

(当社は上海にサービス拠点を設立しました。) - 该项目需要在指定地点设站。

(このプロジェクトでは指定の場所に拠点を設ける必要があります。)

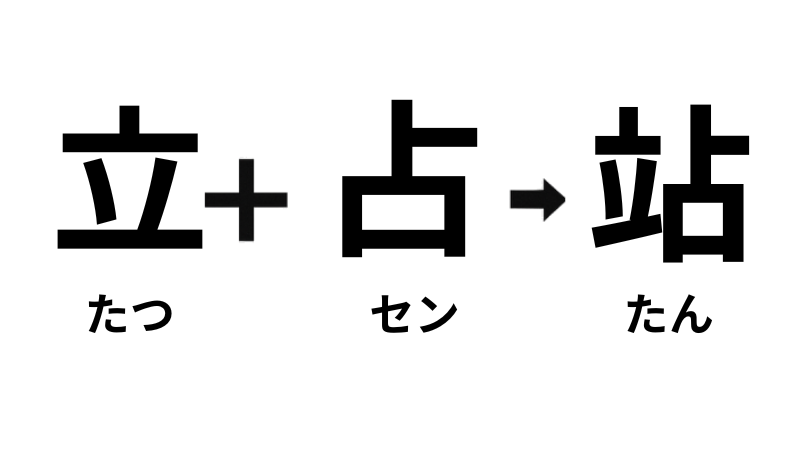

「站(立つに占う)」の成り立ち

語源

- 「立」=立つ姿

- 「占」=位置を定める・しるしをつける

この組み合わせから「一定の場所に立つ」「拠点に立つ」という意味が生まれました。

「站」の歴史と文化的背景

古代中国での使用

秦代から漢代の文献に登場し、駅伝制度(驛站)で「站」が官設の休憩所・宿泊所を表すようになりました。

日本への伝来

日本に伝わりましたが、日常的な漢字としては定着せず、人名や地名で一部に残っています。

文学作品での例

唐代の詩文や宋代の詞に「驛站」として頻出。旅情や別れを表す文脈でよく使われます。

方言での使い方

- 北方方言 → 主に「駅」

- 南方方言 → 「立つ」の意味が強い

地域ごとにニュアンスが異なるのも特徴です。

站が入った名前や熟語

苗字・名字の例

- 站木(たちき)

- 站野(たちの)

下の名前の例

- 站太郎(たんたろう)

- 站子(たちこ)

熟語や関連語

- 驛站(えきたん/やくたん):駅伝の中継所

- 服务站(ふーうーざん):サービス拠点

- 加油站(かゆうざん):ガソリンスタンド

よくある質問(FAQ)

- Q日本語で「站」を使いますか?

- A

一般的な文章では使われませんが、人名・固有名詞では見られます。

- Q中国語ではどういう意味?

- A

主に「駅」「停留所」「立つ」を意味します。

- Q「站」と「站台」の違いは?

- A

「站」=駅そのもの、「站台」=駅のプラットフォーム。

まとめ(要点整理)

- 「站」は「立つ」「駅」「拠点」を意味する漢字

- 日本語ではほとんど使われず、人名・地名などに限定的

- 中国語では日常的に「駅・停留所」を意味する重要語

- 成り立ちは「立」+「占」で、拠点に立つことを表現

- 歴史的には駅伝制度に関連し、文化的な背景も豊か

👉 「站」を理解することで、漢字の成り立ちや中国語の奥深さに触れることができます。学習者や研究者にとっても知っておきたい一字です。