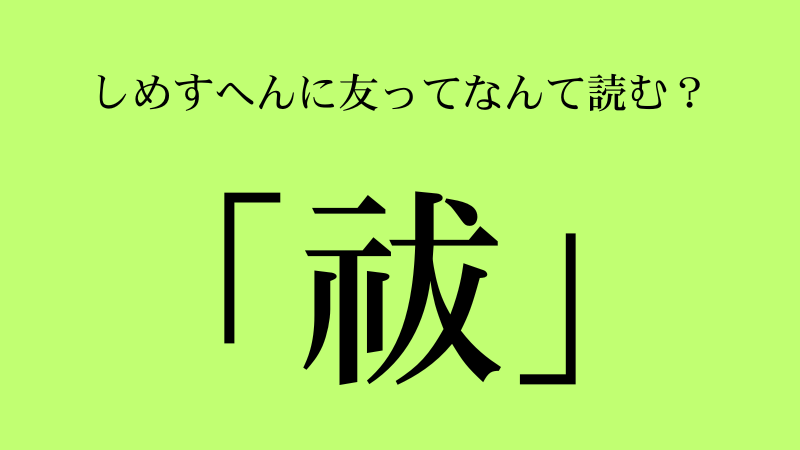

「しめすへんに友」と書いて「祓(はらう/はらえ/ふつ)」と読む漢字は、日常ではあまり使われないため、読み方や意味で迷う方も多いでしょう。

この記事では「祓」の正しい読み方、意味、成り立ちや文化的背景、さらに例文や名前・熟語での使い方まで、網羅的に解説します。読み間違いを避けたい方、日本語の奥深さを学びたい方、あるいは「祓」が含まれる名前に出会った方にとって役立つ内容です。

「祓」の読み方

「祓」の基本データ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 漢字 | 祓 |

| 部首 | 示(しめすへん) |

| 音読み | フツ |

| 訓読み | はら(う)、はら(え) |

| 人名読み | はらい、はつ |

※特に人名や地名での読みは特殊なケースも多く、辞書にない読み方が当てられることもあります。

よくある読み間違いと注意点

- 誤りやすい例:「友」を「とも」と読んで「しめすへんにとも」と覚えてしまう。

- 「祓」と「払」の混同:どちらも「はらう」と読むが、「払」は金銭や物理的な動作を表すのに対し、「祓」は穢れを清める宗教的意味が強い。

漢字「祓」の意味と英訳

意味

- 穢れや邪気を取り除くこと

- 神事で清めの儀式を行うこと

- 古代から続く「はらえ」の概念を表す

英訳(English Translation)

- exorcise(悪霊などを祓う)

- purify(清める)

- expel(追い払うニュアンスを含む場合)

「祓」を使った例文集

日常会話での使用例

- 「神社で厄を祓ってもらった」

- 「新年にはお祓いを受けると安心する」

ビジネス・公的文書での使用例

- 「工事の安全祈願として地鎮祭で祓を行いました」

- 「式典前に神主による祓が執り行われた」

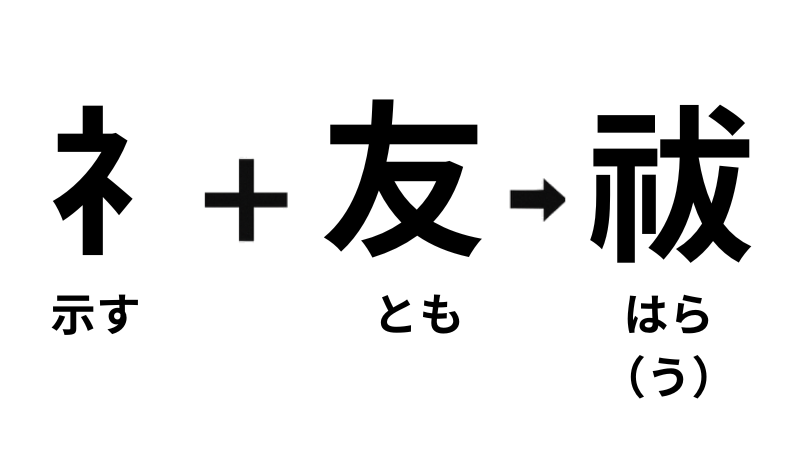

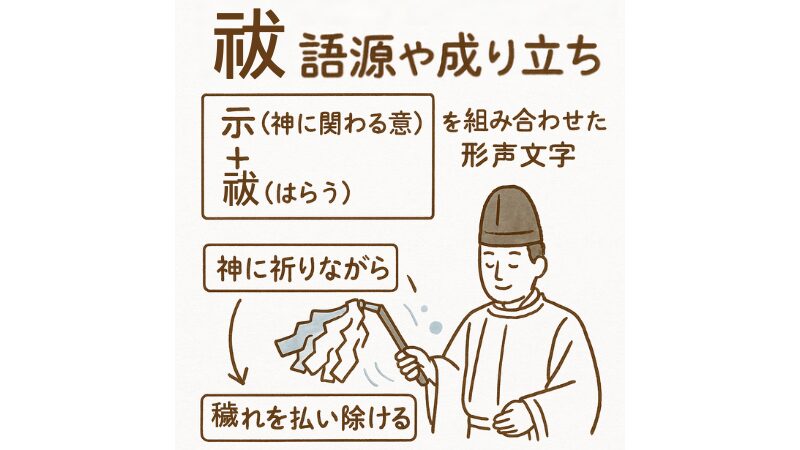

祓(しめすへんに友)の成り立ち

語源や成り立ち

「祓」は「示(神に関わる意)」と「拂(はらう)」を組み合わせた形声文字。つまり「神に祈りながら穢れを払い除ける」という宗教的意味が字形に込められている。

「祓」の歴史と文化的背景

古代中国での使用

中国では「祓」は古代の祭祀で、邪気を追い払う儀礼を表す漢字として使われていた。

日本への伝来と変化

日本では「大祓(おおはらえ)」など神道儀式の中心概念として受け入れられ、夏越の祓や年末の祓が今も伝統行事として残る。

文学作品での使用例

『万葉集』や『源氏物語』の中にも「祓」に相当する表現が見られ、平安時代の貴族文化と深く結びついている。

方言での使われ方

一部の地域では「お祓い」を「はらえ」と呼ぶ慣習があり、地域色豊かな言葉の使われ方が残っている。

祓が入った名前や熟語は?

苗字・名字の例

- 祓川(はらいかわ)

- 祓田(はらえだ)

下の名前の例

- 「祓(はらえ)」を含む名前は非常に稀だが、清浄や厄除けの願いを込めて付けられる場合がある。

熟語や関連語の例

- 大祓(おおはらえ)

- 祓除(ふつじょ)

- 祓詞(はらえことば)

よくある質問(FAQ)

- Q「祓」と「払」はどちらを使うべき?

- A

神社や儀式など宗教的文脈では「祓」、日常の支払いは「払」を使います。

- Q「祓」は常用漢字ですか?

- A

いいえ、常用漢字には含まれません。

- Q名前に「祓」を使ってもよい?

- A

使えますが読みが難しいため、戸籍や届け出の際に注意が必要です。

まとめ

- 「祓」は「しめすへんに友」と書き、読みは「はらう/はらえ/ふつ」。

- 意味は「穢れを取り除く」「清める」であり、「払」とは用途が異なる。

- 古代中国から日本へ伝わり、神道の重要な儀式や文化に深く根付いている。

- 名前や熟語でも使われ、歴史的背景を知ることでより理解が深まる。

「祓」は普段あまり使わない漢字ですが、日本文化を語る上で欠かせない存在です。正しい読み方・意味・使い方を理解しておくと、神社参拝や古典文学の理解もより豊かになります。

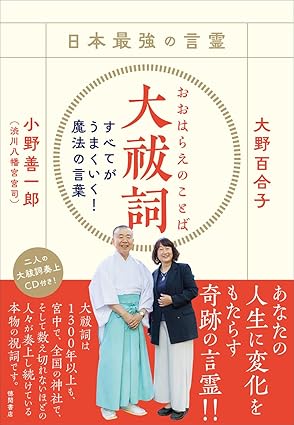

日本最強の言霊 大祓詞 すべてがうまくいく!魔法の言葉 単行本(ソフトカバー)

二人の大祓詞奏上CD付き!

小野善一郎――宇宙の音とともに

大野百合子――屋久島の波の音とともに

あなたの人生に変化をもたらす奇跡の言霊!

大祓詞は1300年以上も、宮中で、全国の神社で、そして数え切れないほどの人々が奏上し続けている本物の祝詞です。