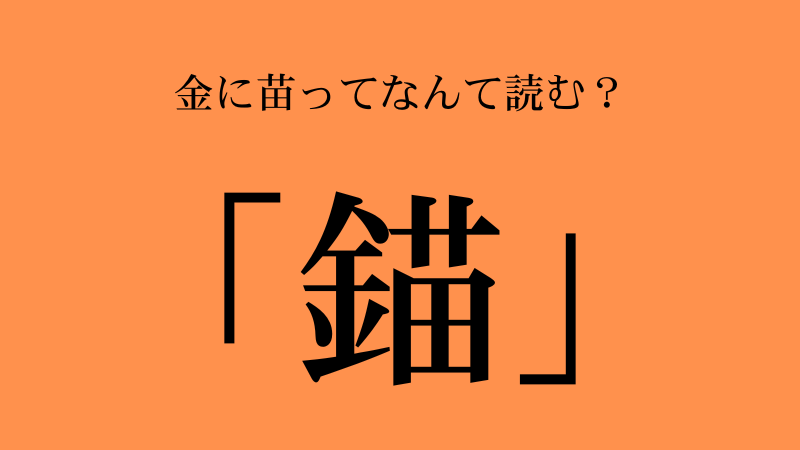

「金へんに苗」と書く漢字、見たことはあるけれど読めない——そんな人は多いのではないでしょうか。

この漢字「錨(いかり)」は、船を固定する“アンカー”を意味します。音読みは「ビョウ」、訓読みは「いかり」。

この記事では、「錨」の読み方・意味・使い方・成り立ち・文化的背景を網羅的に解説します。漢字の由来から歴史的な使われ方、名前や熟語まで詳しく知ることで、「金に苗」の正しい理解が深まるでしょう。

「錨」の読み方

「錨」の基本データ(縦並び表)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 漢字 | 錨 |

| 部首 | 金(かねへん) |

| 総画数 | 16画 |

| 音読み | ビョウ、ミョウ |

| 訓読み | いかり |

| 人名読み | なし(表外漢字) |

| 意味 | 船を留めるための重り(アンカー) |

(出典:『漢字ペディア』日本漢字能力検定協会)

よくある読み間違いと注意点

「錨」は「碇(いかり)」と混同されがちです。どちらも“アンカー”を意味しますが、「錨」は金属製のいかり、「碇」は石を使った古いタイプを指すことが多いとされています。

また、「金に苗」と見て「かななえ」などと読むのは誤りです。

漢字「錨」の意味と英訳

意味

錨とは、船を海底や湖底に留めておくために沈める器具を指します。

語義的には「錠(しっかり留める)」と同じく、“留める・固定する”というニュアンスを持ちます。

英訳(English Translation)

英語では anchor(アンカー)と訳されます。

例:

- cast anchor(投錨する)

- weigh anchor(抜錨する)

「錨」を使った例文集

日常会話での使用例

- 船が港に入り、錨を下ろした。

- 嵐の前に錨をしっかり打つことが重要だ。

ビジネス・公的文書での使用例

- 「信頼を企業の錨として、変わらぬ価値を提供する。」

- 「長年の経験が組織の錨となっている。」

このように、比喩として「心の支え」「基盤」を表す場合にも使われます。

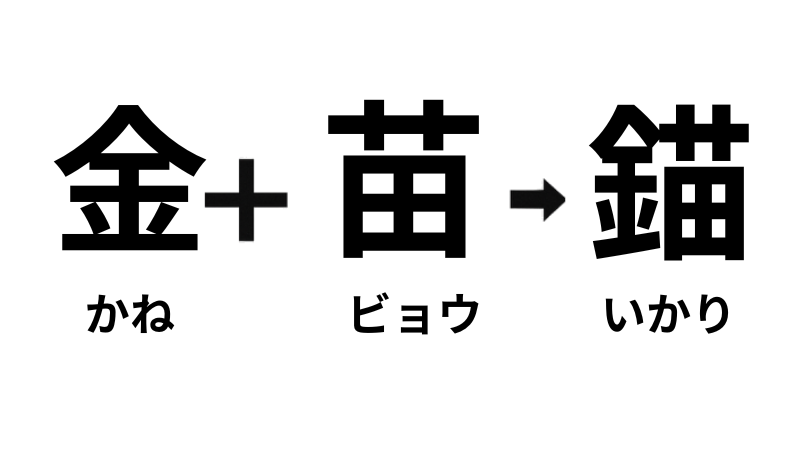

錨(金に苗)の成り立ち

語源や成り立ち

「錨」は形声文字で、

「金(かねへん)」=金属を示す部首

「苗(びょう)」=音を表す部分

から構成されます。

すなわち「金属製の錘(おもり)」という意味を持つ漢字です(出典:『漢字ペディア』)。

「錨」の歴史と文化的背景

古代中国での使用

古代中国では「錨」は船具として使われていましたが、初期のいかりは石や木で作られており、「碇」という字が主に用いられていました。

日本への伝来と変化

日本では奈良時代以降、仏教伝来と海上貿易の発展とともに「碇」「錨」両方の文字が使われ始めました。明治期に西洋船が導入されると、鉄製アンカーを示す文字として「錨」が普及しました。

文学作品での使用例

夏目漱石『三四郎』や吉川英治『宮本武蔵』などの文中にも、「錨を上げる」「錨を下ろす」といった表現が登場します。

文学では、**「旅立ち」や「決意」**を象徴する比喩として使われます。

方言での使われ方

一部の漁村では、「いかり」を意味する言葉として「びょう」や「みょう」と発音される地域もあります(古音の名残)。

錨が入った名前や熟語は?

苗字・名字の例

非常に稀ですが、「錨田(いかりだ)」のような地名・名字が存在します(出典:日本姓名録データベース)。

下の名前の例

「錨」は人名用漢字に含まれないため、正式な戸籍名には使用できません。

ただし、芸名や雅号、ペンネームなどで用いられることがあります。

熟語や関連語の例

- 投錨(とうびょう):錨を下ろす

- 抜錨(ばつびょう):錨を上げる

- 起錨(きびょう):出航する

- 錨地(びょうち):停泊地

よくある質問(FAQ)

- Q「錨」と「碇」はどちらが正しいの?

- A

どちらも「いかり」を意味しますが、錨=金属製/碇=石製という区別が一般的です。

- Q人名に使える?

- A

「錨」は人名用漢字に含まれていません(法務省戸籍法施行規則より)。

まとめ(要点再確認)

- 「金に苗」と書いて「錨(いかり)」と読む

- 音読み「ビョウ」、訓読み「いかり」

- 意味は「船を固定するための重り=アンカー」

- 成り立ちは「金+苗」の形声文字

- 比喩的には「支え」「基盤」を象徴する

- 「碇」との違いは材質による区別